高分子材料是我们日常生活中接触最为频繁的一类材料。从较大的范围来讲,有塑料、橡胶、纤维三大类高分子材料,具体一点,日常中见到的汽车轮胎、塑料产品、手机贴膜、涂料、粘合剂等等都是高分子材料。这些材料作用巨大、使用广泛,但是目前最大的问题就是不耐用。大家自己都有体会,比如手机膜用着用着就划花了,塑料制品年头久了就脆了等等。自修复高分子材料出现的目的,就是提高这些材料的使用寿命,那么怎才能让材料寿命提高呢?大家就想到了仿生——比如人体出现伤口之后能够自动愈合——于是就要想办法赋予材料自动愈合、自动修复的功能。

在详细展开这个问题前,有必要交代一下材料的损伤是怎么一回事。损伤的来源一是材料的自动老化,二是在外力作用。从物理的角度来讲,材料损伤即伴随着微小裂纹或是划痕的产生,虽然微小,但是“星星之火,可以燎原”,随着时间积累由于内部应力的不平均,裂痕会越来越大,最终造成了材料性能下降明显;从化学角度讲,损伤就是化学键的断裂。所以,让高分子自修复基本就是从这两个方面下手:修复裂纹,重建化学键。针对不同的材料,由于其成分不同,并且所关注的性能的不同,所采用的具体机理也不尽相同。

典型方法

微胶囊/微脉管体系:

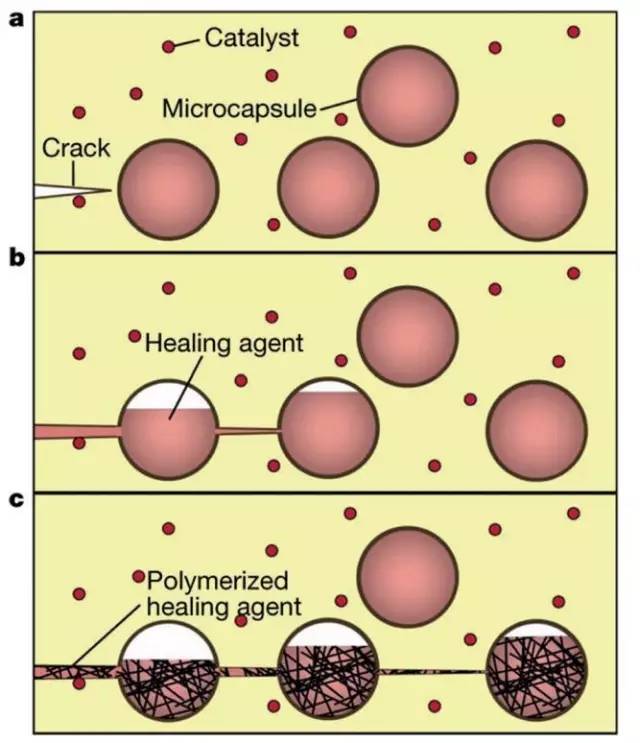

这是提出较早也是目前广泛使用的方法。下图展示的就是这个方法的基本原理。即在材料内部预先包埋一些含有修复剂的胶囊。下图的修复剂采用的是一个聚合引发剂加上单体的策略,裂纹穿透这些胶囊后,引发剂(图中小胶囊内)遇到了单体(图中大胶囊内),引发聚合反应的发生,而生成的聚合物可以看成是“胶水”,将这些裂纹填满或粘结。

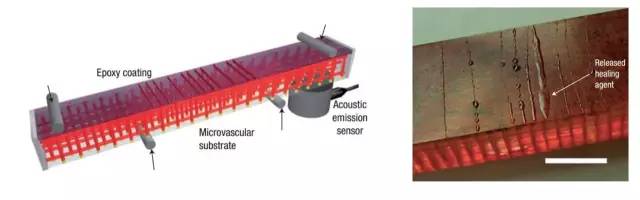

类似的就是微脉管体系。这个设计倒是很好地模仿了血管中血液输送对于伤口的修复作用。

这种体系的适用性比较广,几乎所有的高分子本体材料都可以利用此原理进行自修复,但缺陷也很明显,就是很慢保证修复试剂的长期化学稳定性;并且,微胶囊/脉管的使用很可能会显著改变材料的原始机械性能。

利用材料分子之间化学成键反应/ 超分子作用

这种策略就是在材料分子上使用特殊的化学基团。它们可以在简单的外部刺激(如加热、紫外光照射、简单添加物等)下发生键连,用这些新产生的化学键来弥补那些已经断掉的化学键所带来的负面作用。

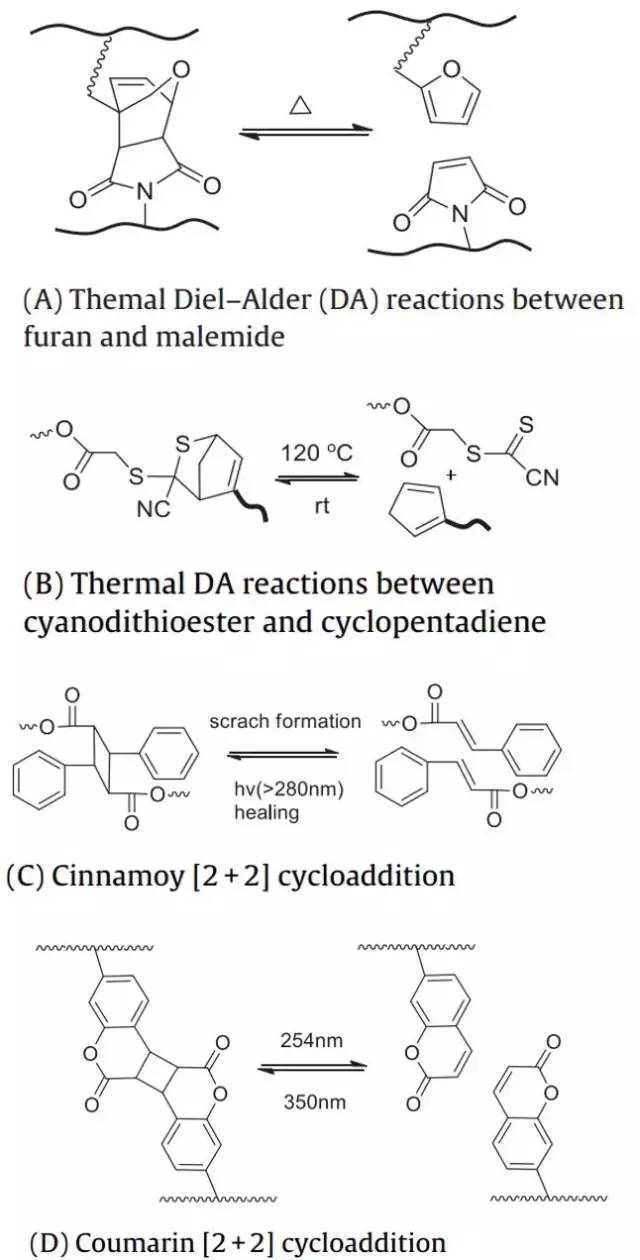

这方面经常使用的就是一些动态共价键。包括并不限于DA反应、自由基反应等等。典型的动态共价反应如下:

与这些动态共价键很类似的就是氢键、金属-配体相互作用、静电相互作用等超分子相互作用。单个比较的话的确不如共价键强,但是可以通过增加数量来提高其总的键强。

与微胶囊相比,这种策略的最大优势在于可以实现多次修复,原则上甚至是无限次修复。但缺陷是,日常生活中的材料分子中,很难具有这些特殊设计的化学基团。也就是说,利用这种策略创造的自修复材料,需要对材料从分子结构上就进行“大换血”,成本很高。

修复效果怎么样?

对于一些裂纹破损,往往从外观就能观察出其较好的修复状况。有的已经可以实现裂纹或者划痕在修复后完全消失。下图就是一个例子:

(说明:Christoph Weder发明的一种自修复材料【文献3】,红圈内的划痕经紫外光照射修复后消失不见)

当然更客观的就是对比所关心机械性能的指标在修复前后的恢复程度。不得不承认的是,由于材料内部化学环境受限,分子链之间的化学反应很难充分发生,绝大多数的恢复程度基本达不到100%。但是不排除有一些非常特殊的体系,恢复程度十分接近甚至超过100%(具体可见文献4)。

总体来讲,自修复高分子材料领域方兴未艾。无论是科研还是实际应用都有着巨大的价值。作为一个高分子行业的研究者,笔者也很高兴的看到市面上已经出现了一些自修复高分子产品,如手机膜、轮胎等。

高分子科学前沿 智库人才 撰写

参考文献:

1.Diesendruck, C. E.; Sottos, N. R.; Moore, J. S.; White, S. R., BiomimeticSelf-Healing. Angewandte Chemie-International Edition 2015,54(36), 10428-10447.

2.Yang, Y.; Ding, X.; Urban, M. W., Chemical and physical aspects ofself-healing materials. Progress in Polymer Science 2015,49–50,34-59.

3.Burnworth, M.; Tang, L. M.; Kumpfer, J. R.; Duncan, A. J.; Beyer, F. L.;Fiore, G. L.; Rowan, S. J.; Weder, C., Optically healable supramolecularpolymers. Nature 2011,472 (7343), 334-U230.

4.Ramirez, A. L. B.; Kean, Z. S.; Orlicki, J. A.; Champhekar, M.; Elsakr, S.M.; Krause, W. E.; Craig, S. L., Mechanochemical strengthening of a syntheticpolymer in response to typically destructive shear forces.Nat Chem 2013,5 (9), 757-761.

5.Murphy, E. B.; Wudl, F., The world of smart healable materials. Progressin Polymer Science 2010,35 (1-2), 223-251.

6.Toohey, K. S.; Sottos, N. R.; Lewis, J. A.; Moore, J. S.; White, S. R.,Self-healing materials with microvascular networks. Nat Mater 2007,6 (8), 581-585.

————来源:高分子科学前沿